映写機館より

エクラA型映写機の修理記録の続編です。

フィルムを掻き下ろす爪の動作に不具合があって、その部分に手を入れていたところで前回は終わりました。日を改めて再度調整に入っていきます。

写真左はフィルムを掻き下ろす爪の反対側の部分です。この前触っていた時は気付かなかったのですが、このパーツは単なる突起ではなくフックになっていました。おにぎり型のギアの奥にある段差を備えたプレートがいわゆる摺動面(しゅうどうめん)になっていて、フックを引っ掛けると上手く前後移動が出来ると判明しました。

この形にすると爪が映写機内部にきちんと引っこみます。旧所有者さんが以前、中を開いて修理した際にこのフックを外してそのままになっていました。組み付け直して元に戻していきます。

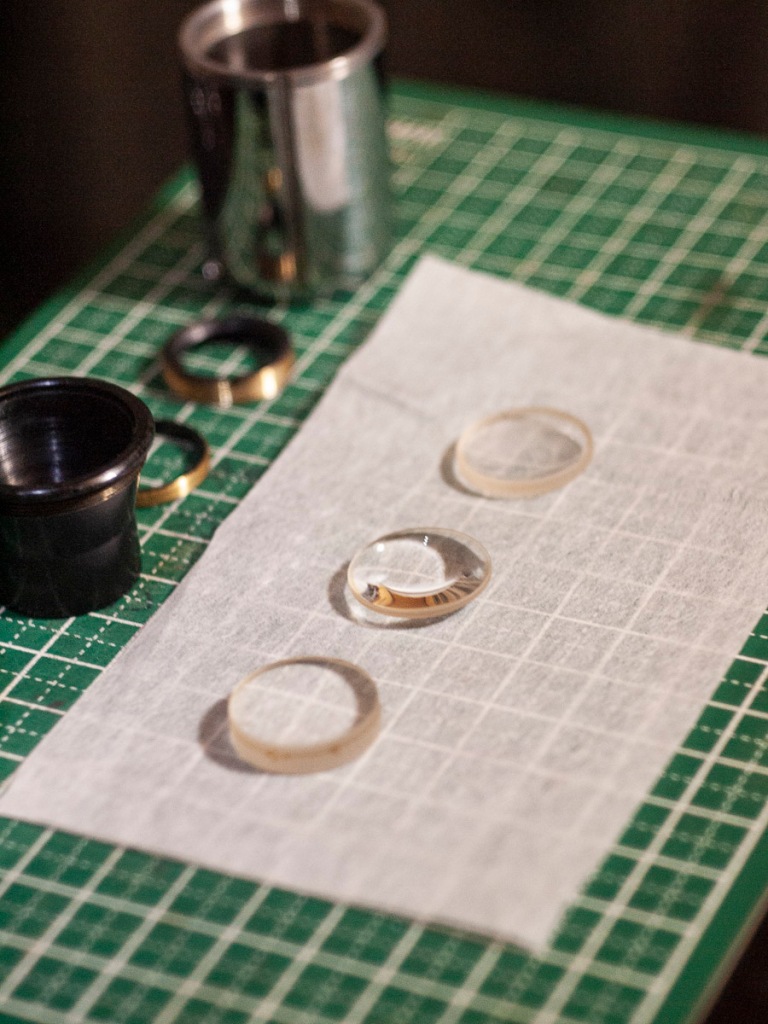

フィルム送りは解決したので他の部分を見ていきます。汚れていたレンズを分解、構成を確認がてら洗浄していきます。2群4枚のペッツバール型でした(一番手前が2枚貼りあわせになっています)。

さて、ケーブルをつないでモーターとランプを見ていきましょう。

エクラ映写機に付属していたケーブルの片側はこの形。照明用のソケットから電源を取るタイプです。延長コードが普及していなかった時代、あるいは手近にコンセントがない部屋で映写を行う時に丸電球を外してつなげて使います。

グィっと引っ張ると先端部が外れて2ピンタイプの平刃が出てきました。

ケーブルをつなぐとパイロットランプが点灯。しかしスイッチをオンにしてもメインランプが点きませんでした。どこかで断線している感じです。

底を開けて配線を見ていきます。4つのネジを外して底板を外したのが右の写真。テスターを使いどこで電流が途切れているのか確認していきます。

原因はスイッチ部分の接点不良でした。矢印先で接点が機能していなかったため端子の位置と角度を調整していきます。

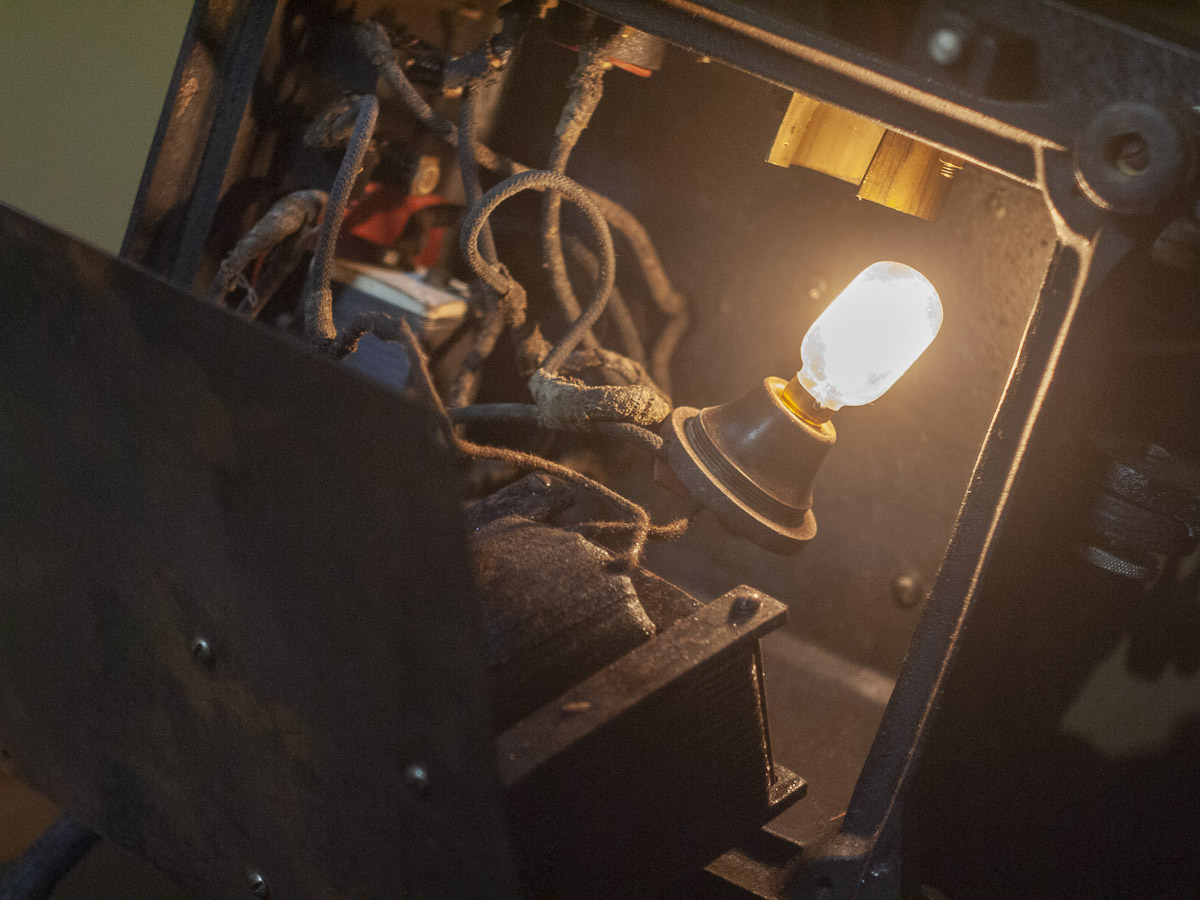

ランプが無事に光りました。元々500Wの電球がセットされていましたが後々の試写を見据えて200Wに交換してあります。

続いてモーター側のスイッチをオン。最初多少動きにもたつきがあったものの、順調に回転を始めました。ところがここで問題発生。前回指摘したエクラ映写機の欠点で、シャフトの摩擦が大きすぎてモーターの回転数を上げても軸が回りません。

上側のスプロケットを外してみました。このスプロケットは直径1ミリ程のイモネジで固定されており、ネジを抜くとスプロケットとシャフトを外して洗浄することができます。この古いイモネジがくせ者で全く外れる気配がありません。手持ちのドライバー類では対応できず、専用のツール(エキストラクター)で何とかなるかどうか…

ここまでか。諦めて片づけに入ろうとした時、ふと気になってスプロケットを外したままで動作を確認してみました。シャフトの上部が固定されていませんが、ギアと噛みあってきちんと回転。シャッター羽根やフィルム送りのメカニズムも問題なく動き始めました。

このまま上側を固定しなくても試写できそうです。

回転するシャフトがむき出しになっているため扱いに注意を払いながらフィルムを装填してみました。

スクリーンは使わず壁に直接投影していきます。ランプを点けてピントを調整。レンズと壁との距離は110センチ程で、投影された画像は横幅が丁度20センチでした。焦点距離40~45ミリ位です。

週が変わり土曜日にエキストラクター到着。先端が上手く切りこんだようで無事に外れました。

スプロケットをシャフトから引き抜いたところ。清掃と注油で動きが軽くなりました。

手を加えられる部分は全て手をつけた所で再度試写に挑戦。100メートルフィルムの映写に成功。

正直な話、実写が上手くいくかどうかは重要な問題ではないんですよね。手間暇をかけ、トライアル&エラーを重ねながらメカニズムや設計思想に近づいていく。投影された映像が歪まず、がたつかず、途切れず、焼き切れず、90年前そのままに映し出されていくことで自分の理解が間違っていなかったと追認できる。今回の一連の修復作業はその意味で満足のいくものでした。