巡礼 より

昨年春に発売されたブルーレイ版『忠次旅日記』には伊藤監督と伝次郎の初顔合わせとなった『長恨』(1926年)最終リールが同時収録されていました。

一巻を丸々使って表現された長尺の捕物は、途中に挿入されている次馬(久米讓)と雪枝(川上弥生)の逃避行を除くと全て京都の仁和寺で撮影されています。2024年5月31日、隣りの蓮華寺で伊藤監督の墓参りを済ませた後、仁和寺に立ち寄って撮影地点の特定を行ってきました。

仁和寺は南北約350メートル、東西300メートルにわたって広がる敷地面積約3万坪(105000平米)の大きなお寺です。仁王門から北の中門に向かってまっすぐ道が伸びており、西には石塀で囲まれた御殿、東に霊宝館が置かれています。中門を抜けると金堂を中心に観音堂や五重塔、御影堂が配されており、先日花見の風景を紹介した御室桜が観音堂南側に植えられています。

今回の現地調査で特定できたのは、デジタル化された現存断片の中盤以降にあたる撮影ポイントです。

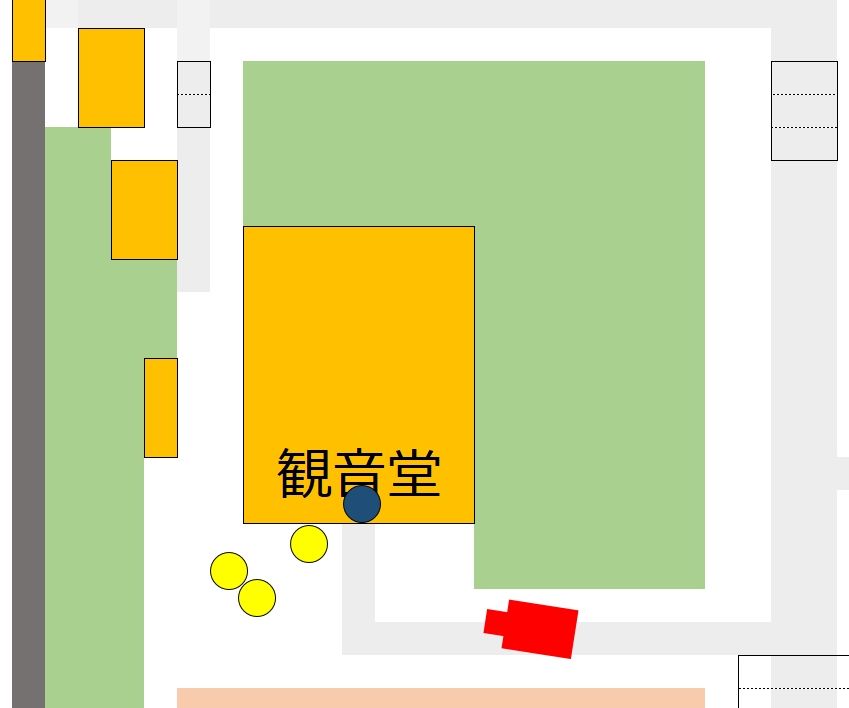

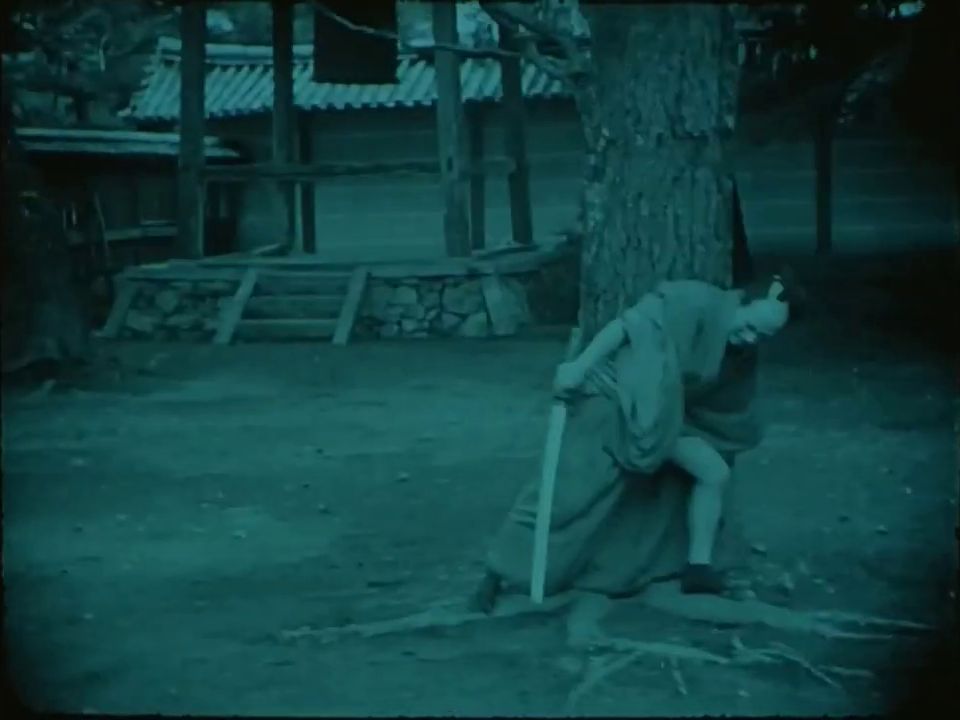

動画中盤、壱岐一馬を演ずる伝次郎が追手によって追い詰められていく場面は、中門から北に進んだ所にある石段を舞台にしたものでした。階段のデザインが画面下部を斜めに横切るよう構図が工夫されており、その先に御室桜が植えられた一角が見えています(写真上段と図1)。また伝次郎が足を取られながらも石段を這い上がり、追手を追い払おうとする場面は同じ石段の南東部から撮影されたものです(写真下段と図2)。

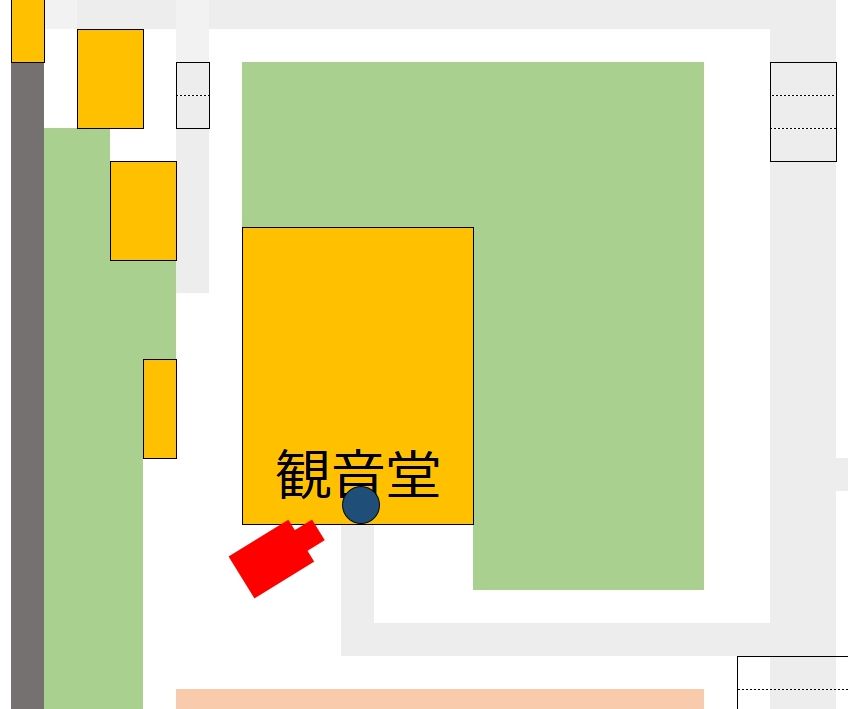

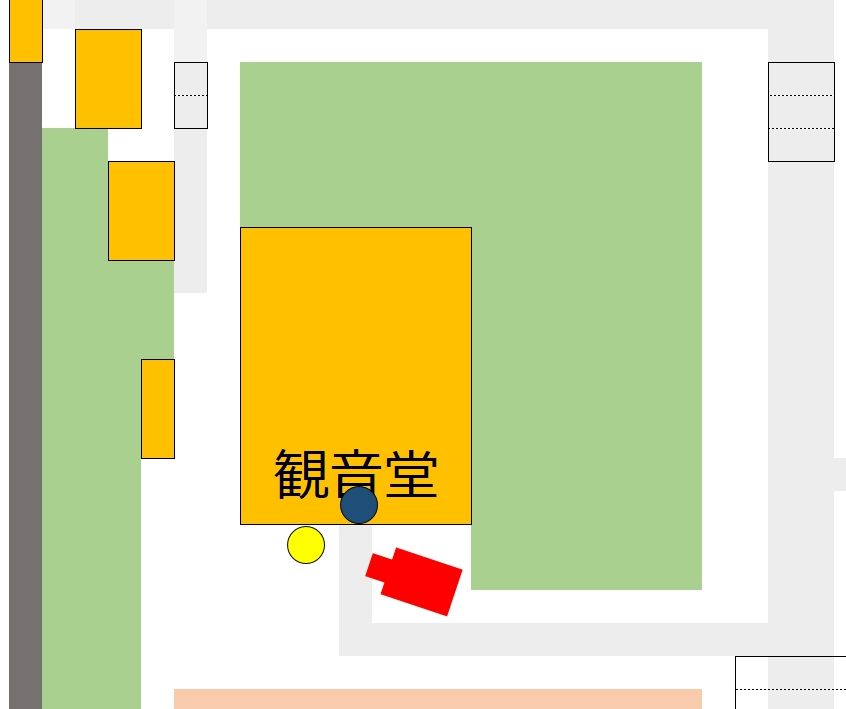

この後一馬は観音堂方面へと逃れていきます。お堂の東側面を捉えたのが上のショット(写真上段と図3)。数馬は東側の階段を上ると回廊を南方向へ、次いで西方向に移動していきます(写真下段と図4)。

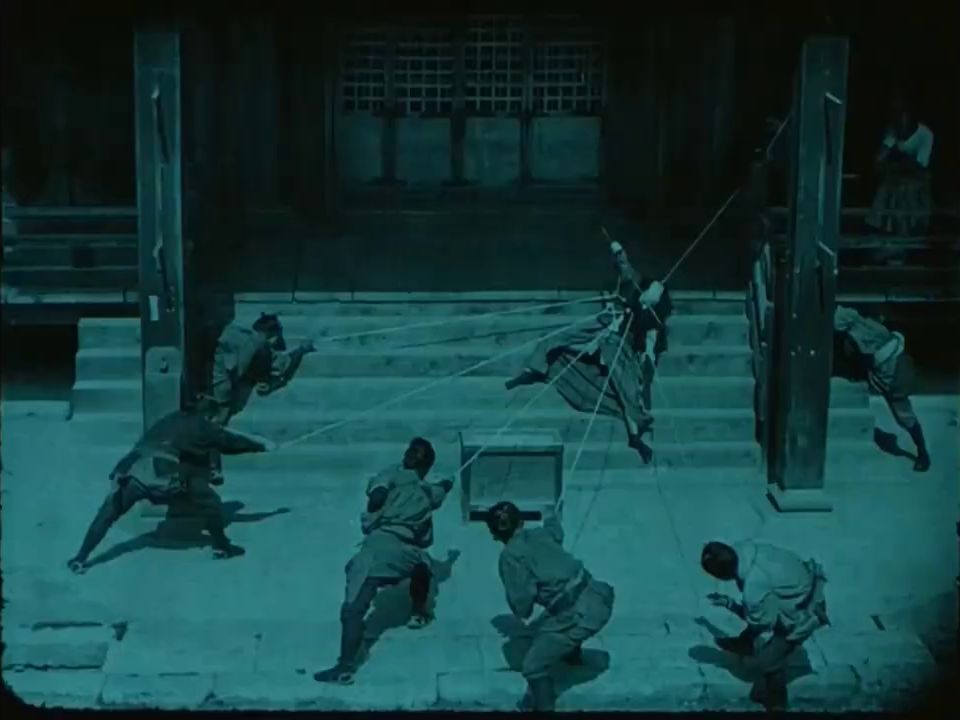

観音堂の正面に辿りついた一馬ですが、捕物の縄にからめとられ次第に身動きが取れなくなっていきます(写真上段と図5)。縄を引く同心たちも同じく階段のふもと辺りにカメラを置いて撮影(写真中段と図6)。弟・次馬を逃した仲間たちが合流した「御両所!弟奴は-?」「御安心あれ!無事にお落し申したッ」のやりとりは、そこからわずかに引いた地点から撮られています(写真下段と図7)。

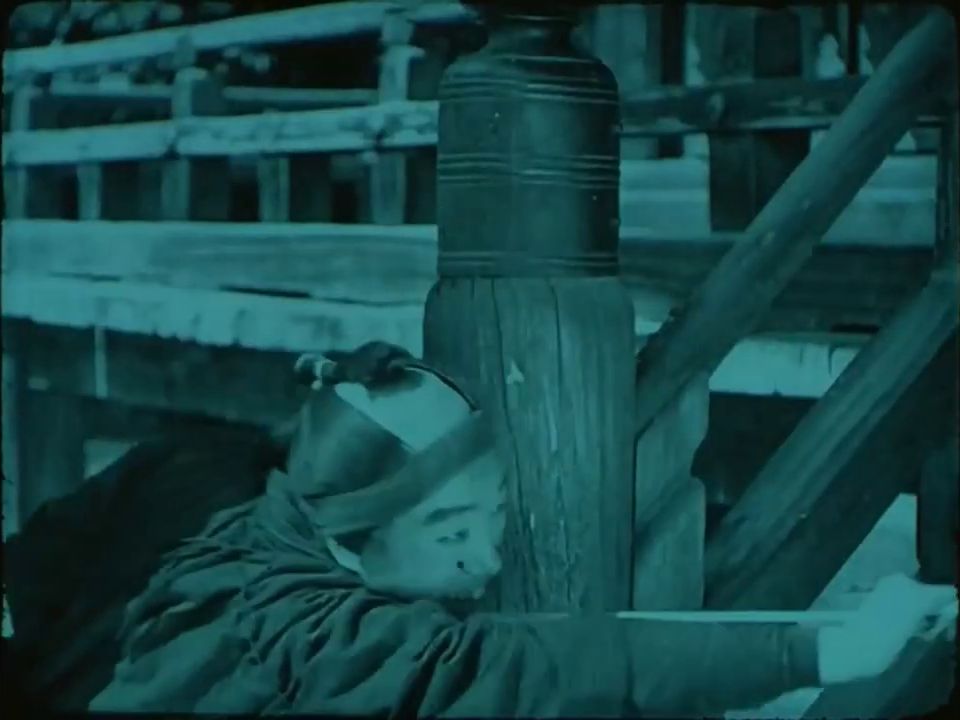

最後は観音堂正面からの撮影となりました。俯瞰気味に撮影されたショットは御室桜のあるぎりぎりの場所に足場を組んで高い位置から撮影(写真上段と図8)。切り替えで使用された伝次郎単身のショットは、賽銭箱の手前、低めにカメラをセットしてわずかに仰ぐ角度で撮っています(写真下段と図9)。

今回の調査では、演者が

1)中門北の石段を北上し

2)その後北西に移動して観音堂に辿りつき

3)伝次郎が東側面から回廊に上ってその後南下〜西進し

4)正面で絡めとられ、階段を引きずり降ろされて力尽きる

という一連の動きを取っていたと判明しました。

一方、動画前半に映りこんでいた観音像あるいは如来像らしき石像(左)、小ぶりの鐘(右)は見つけることができませんでした。探し方が悪かったのか、移設され現在は残っていないのか、はたまた参詣者には公開されていないエリアなのか…幾つか可能性が考えられます。闇雲に歩いていて答えが見つかるものでもなく、古い紙資料等に当たって再調査する必要がありそうです。

今回分析した『長恨』の現存断片はあくまでも「境内での大捕物」の映像化であって、撮影場所の詳細情報は鑑賞には別段必要ありません。予備知識がなくとも撮影、編集、演技の凄みは十分に伝わってくるからです。

それでも、流動的な表現に含まれていた方向性、論理を可視化できたのは収穫でした。仁和寺を訪れ、端末でAR(拡張現実)を起動し石畳やお堂、賽銭箱にカメラを向けるとデジタル伝次郎が立ち上がる。決死の形相で刃を振るい始め、腹からの咆哮で追手をなぎ倒していく…時間をかければそこまで辿りつけそうです。