フィルム館・28 & 35ミリ より

今年(2024年)夏の返還映画コレクション特集(国立映画アーカイブ)でも上映されていた『櫻の國』の35ミリ断片。戦中期の昭和16年、松竹大船と華北電影合作として公開された一本で、上原謙、高峰三枝子、水戸光子、笠智衆をメインキャストに配しています。

今回手に入れた35ミリは長さ250メートル程、フィルム缶はオリジナルではなく別会社製(大映)に差し替えられており、リーダーにも作品名や巻数は明記されていませんでした。主要人物が初めて同じ場所に集まってくる前半の山場に相当していますので10巻物の4リール目前後に相当すると思われます。フィルムは大きく4つの場面からなっていました。

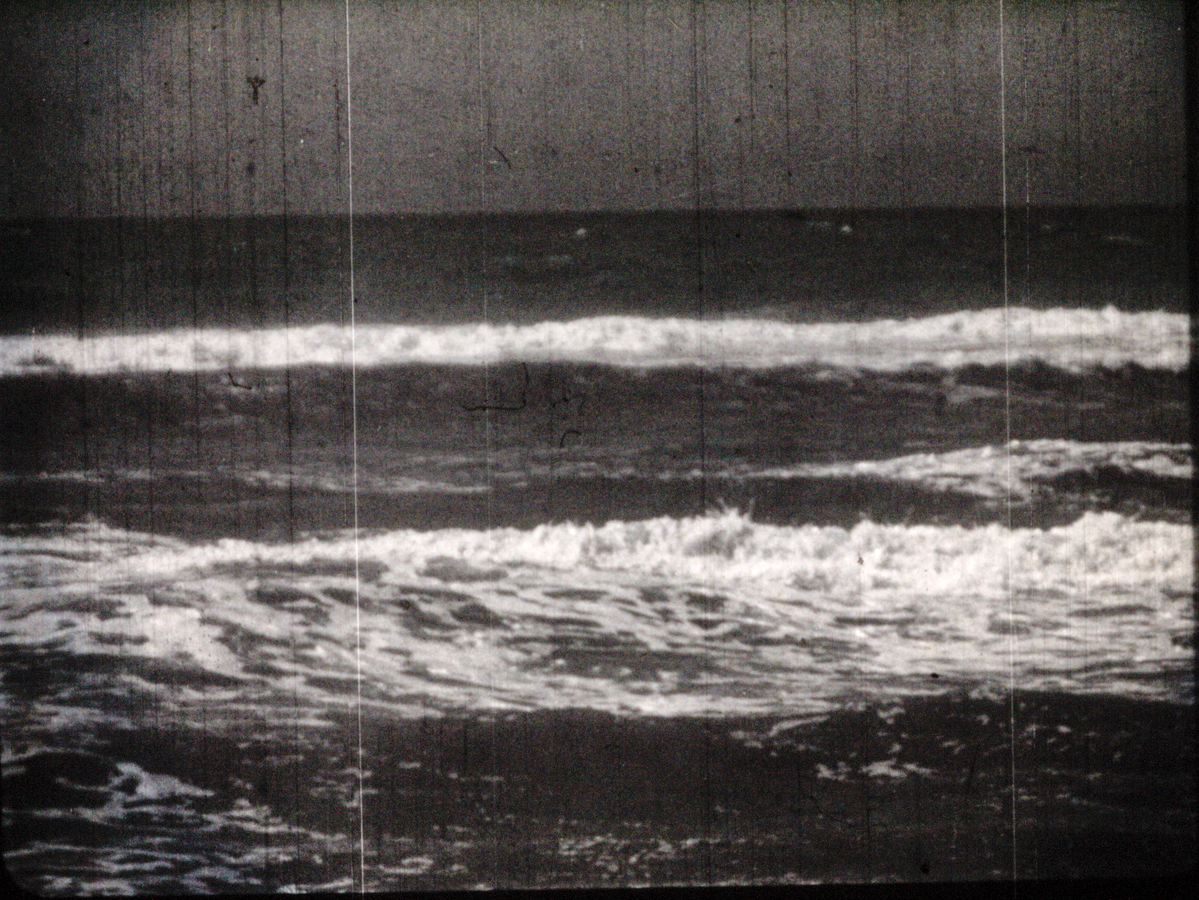

3)砂浜へやってきたヒカルが三郎を探すも、男はすでに海岸を離れており、話をする事ができず一人で浜辺に立ち尽くす場面

松竹=華北電影版『櫻の國』は戦時下の不安定な国情を背景とし、二人の異なったタイプの女性(新子、ヒカル)の間を揺れ動く主人公・三郎の軌跡を描いた作品とされています。大筋ではその通りですが、それだけではありきたりな三角関係のメロドラマ。本作が商業的成功を収め、上原/水戸/高峰を再度組みあわせた『三人姉妹』(1942年)が制作されるほどの人気を得た理由が見えにくいかなと思います。

『櫻の國』は東京朝日新聞社設立50年を記念した懸賞の最優秀賞作品を下敷きにしています。著者は大田洋子。5年後に広島で被爆し、その実体験をもとにした一連の反核・非核作品で知られることになる作家です。『櫻の國』はそういった立ち位置を確立する前の作品で、一部の専門家からは時局におもねった若書きの習作の評価を受けています。今回原作に当たったところ習作扱いは失礼と思えるほど完成度の高い(ただし書き方に癖があって読み手を選ぶ)内容でした。

内心深く、すでに反かうとしながら、なほ愛情を感じ、自己分裂を感じ、その上瞬間的には相手の中へ燄々と溶け込んで行きさうになる…。

『櫻の國』大田洋子

(朝日新聞社、1940年10月)

入手したフィルムに対応する、三郎と新子による浜辺での別れ話の場面からの一節です。

三郎は出生時の家庭環境から心に傷を持っている設定になっています。新子との出会い、恋愛を経て落ち着いた家庭を築くのか…と思っていた矢先、 戦争下の中国へ赴きそこで大怪我を負います。病院で自分の人生を見つめ直す中で新子と距離を置くようになり、親友の総一に別れの意思をほのめかすのですが逆に諭されます。帰国後、千葉に身を寄せていた新子と一年三ヶ月ぶりに再会、「訣別」の言葉を口にします。しかし一方で「なほ愛情を感じ」、逢瀬の場の近くを流れている塩田川に二人で身を投げても良いのではないかという思いすら抱くのです。

このエピソードに留まらず、作中での三郎はやりたいと思っていること、実際の動き、口にしていることがことごとく一致しておらず、しかもその矛盾、「自己分裂」を自覚し苛まれている男性として描かれていきます。実人生でも往々にありえることですし、主人公の性格設定としてこれはこれでありなのだろうとは思います。

小説版『櫻の國』の特異性は、こういった特徴が主人公の三郎のみならず他の主要人物(新子、ヒカル、総一)にも多かれ少なかれ見られる点です。親の持ってきた医者との縁談を受けてしまいながら、挙式直前になって思いを翻し家を出てしまう新子しかり、親友の新子の恋愛を助けようとしつつ、長い間心に潜めていた三郎への思いを時折表に見せてくるヒカルしかり、さらに総一にしても飄々とした友人思いの青年の側面とは別に自身の感情の揺れを備えており、ヒカルへの愛情を次第に顕わにしていくようになります。

こういった矛盾、分裂、多面性を抱えた主要人物4名が集まってくることで、いつ誰と誰が付きあってもおかしくない、誰と誰が別れてもおかしくない流動的な世界線が織りなされていきます。小説を読み進めていく中で、果たして作者がどのような着地点を用意しているのか全く読めませんでした。結末ではそれぞれが「美しい緑の大地」、「今は雪のやうに櫻の咲いている國」で自分の居場所、それぞれの「家族」を見つける形に収束。物語の始まりには予想できなかった収め方で、針穴に糸を通す荒業を成功させています。

ただしこれは言葉によって構築された小説だからこそ許された力業です。そのまま映画に移し換えようとすると1時間半では足りませんし、移し変えたところで観衆に伝わりにくい、分かりにくい内容になってしまう…自分が制作側(プロデューサー、監督、脚本家)であれば悩むところです。

実際、映画版の脚本はロケーションの変化(東京、南総、北京、上海…)と同時に人間関係が大きく組み変わっていく大枠を維持しつつ、感情や関係性の複雑な乱れを排し、「異なったタイプの二人の女性の合間に揺れる憂いある主人公」のパターンで上書きする選択肢を取っています。確かに単純明快で分かりやすいですよね。原作からの大きな改変でやや物足りなさが残るものの、別メディアへの移植に伴う解釈としては許容範囲ではないかな、と。

前日正午頃に撮影した時はロングが多かつたので別に氣にしてゐなかったが、2日目はバストが多く、眞上に來た太陽の直射のため演技者の顔を不愉快になめるので、布に依つて直射を避けて見たのだが眞夏の太陽の直射はそれでも避けられないので、レフで避けた。そのため被寫體にあるだけの補助ライトを掛けたのだが矢張りバックの空が乗り過ぎて、演技者の快を不愉快な硬ばつたものにしてしまつた。

「『櫻の國』撮影に就いて」長岡博之

『映画技術』1941年12月号(映画出版社)

「櫻の國」の畫調を検討してみると、個々の場面に於て内容に即した的確な表現が、畫面的になされてゐないのである。[…] 海岸は空と砂の色調表現に、深い意圖があつたやうに思はれるが、近寫になつてからの畫調の破綻はどうしたことか。

「『櫻の國』の畫調に就いて」杉本正二郎

『映画技術』1942年1月号(映画出版社)

私は、澁谷氏が前作「櫻の國」のなかで、上原謙と水戸光子の別れの場面にくりかへして波を見せ、心にくいやうな效果を出してゐたのを憶えてゐる。

「海洋映画の性格」長谷川孫助

『映画技術』1942年12月号(映画出版社)

表現面に目を転じてみると綺麗に撮れている場面とそうでない場面の落差が目立ちます。たとえば浜辺でのやり取り、人物のバストショットは遠近感やグラデーションが足りず失敗に終わっている反面、波を画面に取りこんだショットは良く撮れています。この点は公開時から指摘があって『映画技術』誌に詳しく説明されていました。

欠点や難点が所々目につくものの、出来の良い原作を下敷きにしつつ視聴者に分かりやすいような工夫を凝らし、さらに秀作『暖流』(1939年)の再現(高峰/水戸)に対する期待にも応えようとしている。『櫻の國』はそんな作品でした。戦中期の国策映画の枠組みで出来るかぎりのエンターテイメントを提供する(人によってはそれを「エスケイピズム/逃避主義」と呼びます)使命は十分に果たしているのではないか、と。国立映画アーカイブ所蔵分も不完全版だそうでいつか完全版を綺麗なプリントで観てみたいものです。

[IMDb]

Sakura no kuni

[JMDb]

桜の国