情報館・DVD/DVD-R/ブルーレイ & 映画史の館・日本 より

今年の初頭、『忠次旅日記』と『長恨』のデジタル復元版が市販されました。5月に入手したもののブルーレイの再生環境がなく2か月以上積読状態。先日ようやく視聴にこぎつけました。

優れた俳優(伝次郎、伏見直江、澤蘭子、中村英雄…)が各々の最善を尽くして優れた脚本と特異な世界観(伊藤大輔)を具現化し、優れたカメラマン(唐沢弘光)の手と目がそれを記録していく。文句のつけようのない内容で、年半ばながら2023年度デジタルリリースのベストと断定できる一枚でした。

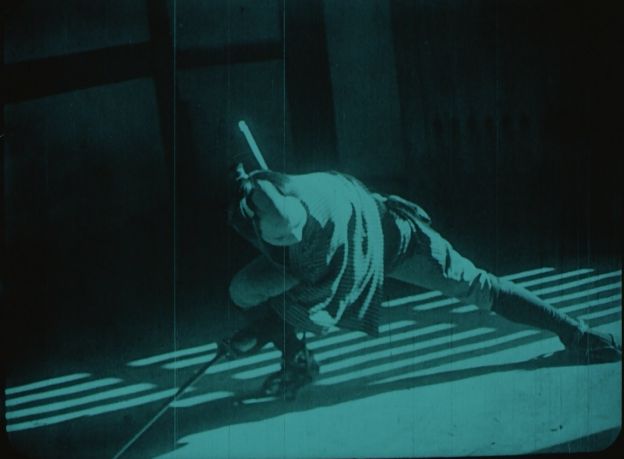

三部作の完結編であり、栄枯盛衰で言うなら「枯」と「衰」を描いた物語。伝次郎演じる忠治は作品半ばから痛風に苦しみ始め、右腕の麻痺が次第に広がり後半部では半身不随となって身動きすら取れなくなります。また現世でのやりとり(勘太郎との離別、お粂との死別)で心を削られ、幻覚に苛まれ奇矯な行動が目立ち始めます。かつて関八州の大親分として恐れられ慕われた人物の末路は壮絶で、第一部(甲州殺陣篇)と第二部(信州血笑篇)で描かれたであろう豪胆な侠客姿とのコントラストに当時の愛好家たちの驚きは如何ほどであっただろうと思います。

以前に別作品の紹介で触れたように大河内伝次郎は顔芸の名手でもありました。『忠次旅日記 御用篇』は「映画は身体障碍をどう描けるのか」の問題設定を含んでいるのですが、伝次郎という媒介を得ることで(最適解とは言えないまでも)当時考えうる最も誠実な回答を与えています。

また本作には『時代劇映画の詩と真実』で触れられていた「キリスト教への幻影」と「その暗さ」が見え隠れしています。忠治に付き従う子分の一人に裏切者がいて、お品(伏見直江)が一計を案じ獅子身中の虫を炙り出す設定が十二使徒とユダの関係性に対応しているのは見えやすいと思います。また勘太郎(中村英雄)やお粂(澤蘭子)と共に平凡な市民として暮らすのを諦める主人公の姿に「誘惑」を振り切るイエスが重なってきます。半身不随のまま板に載せられた忠治が河を越えて運ばれて行く先は國定村と呼ばれていますが、それはまた和風に昇華されたゴルゴダの丘でもあったのでしょう。

任侠物と剣劇の様式と美学を尊重しつつ、脚本に新約と受難劇(パッションプレイ)の影響が見て取れる。一つの仮説にすぎませんが、『忠次旅日記 御用篇』が現行の形になった理由、ならざるを得なかった必然性が見えてくるのではないでしょうか。

本作は(例えば『雄呂血』がそうであるように)善悪の対立構造から生み出された緊張感を殺陣によって解消していく形式を採ってはおらず、必ずしも万人受けしやすい作品とは言えません。また本編に先立つ解説動画で説明されているように復元のベースとなったプリントが完全版ではないため一部流れが分かりにくくなったりもしています。それでも伊藤大輔という映画人が主人公・忠治に託して展開した特異な世界線を満足のいく形で追体験できるようになりました。次はもう一つの代表作、より風通しの良い、自由奔放でアナーキーな世界線を有した『斬人斬馬剣』の番ですね。

[IMDb]

Chuji Tabinikki Daisanbu Goyohen

[JMDb]

忠次旅日記 御用篇