フィルム館・9.5ミリ (伴野商店) より

昭和4年(1929年)に鉄道省が制作した樺太紹介の映像作品。

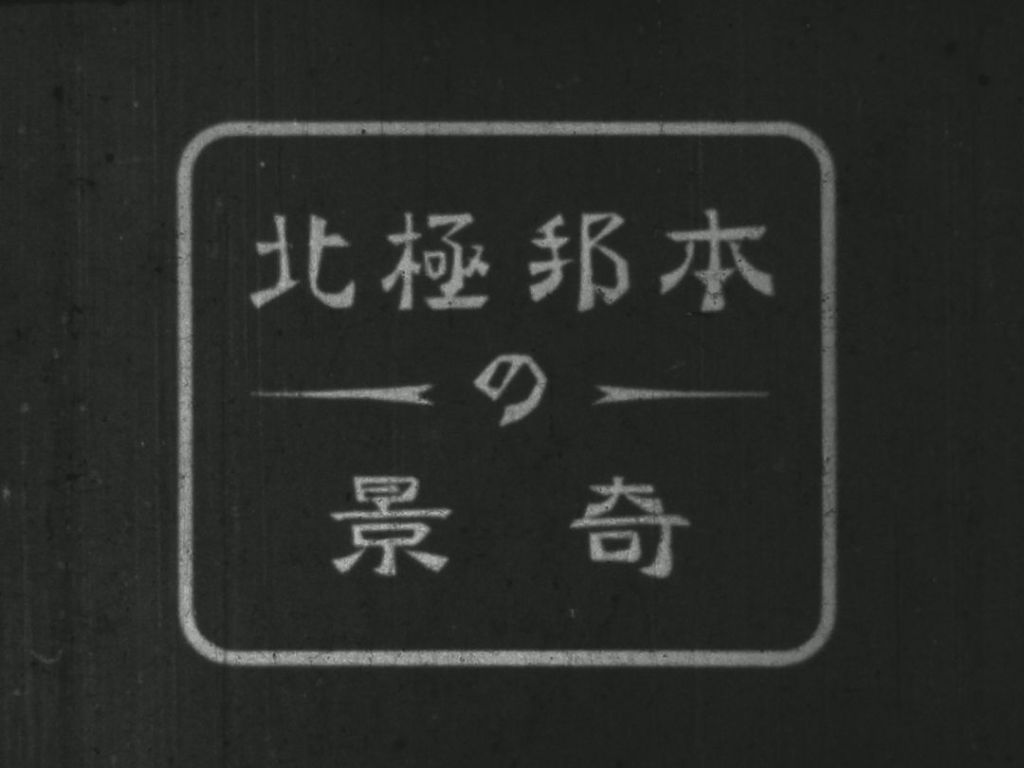

伴野商店は20メートル物として2タイトル(361番『雪の樺太(碎氷船)』と363番『雪の樺太(北極の奇景)』)に分けて市販した上、一方でスーパーパテベビー用の80メートル1巻物(365番『雪の樺太』)を別個に売り出していました。今回入手したのは363番の「北極の奇景」(フィルム上の副題は「本邦極北の奇景」)です。

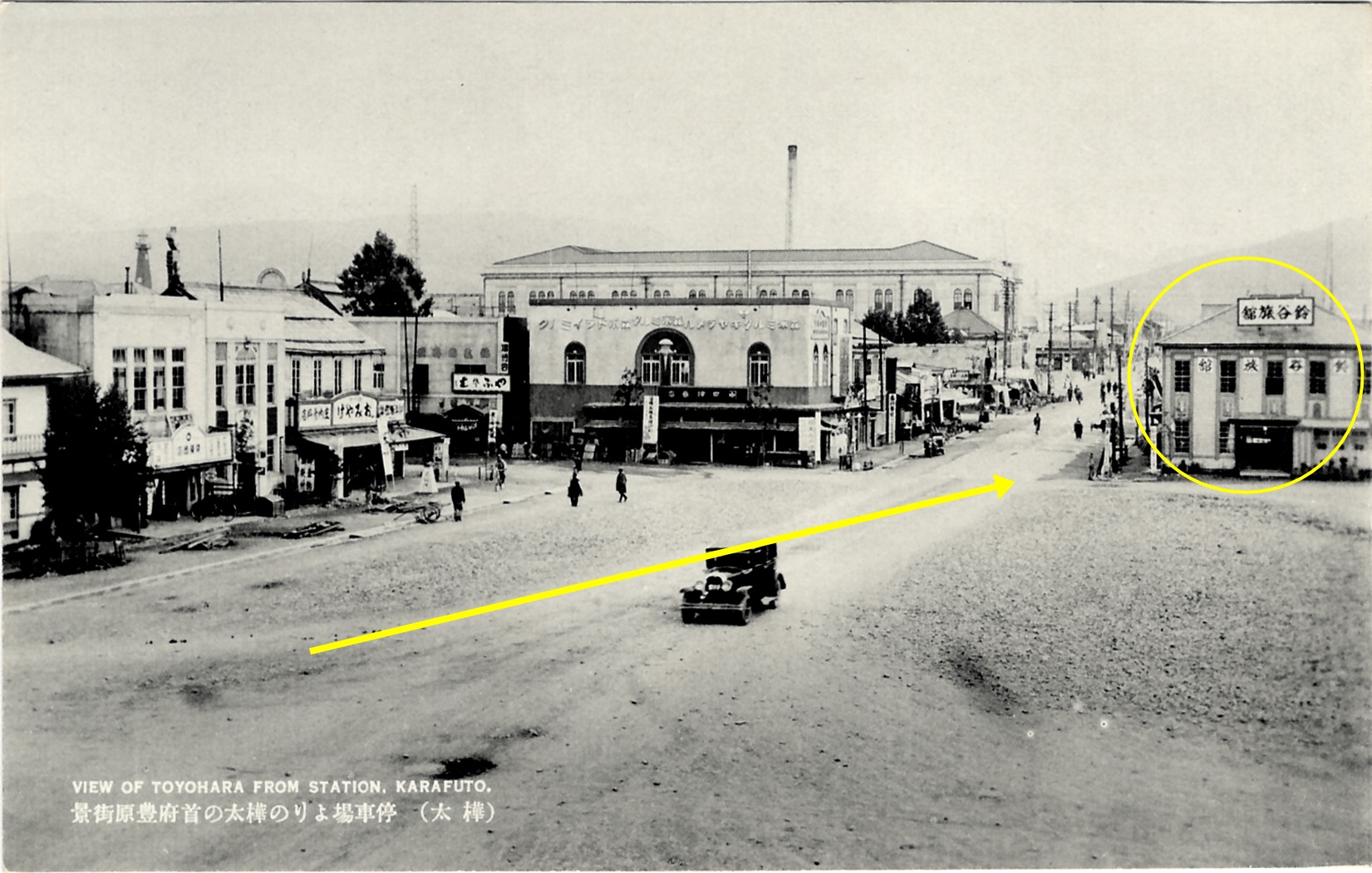

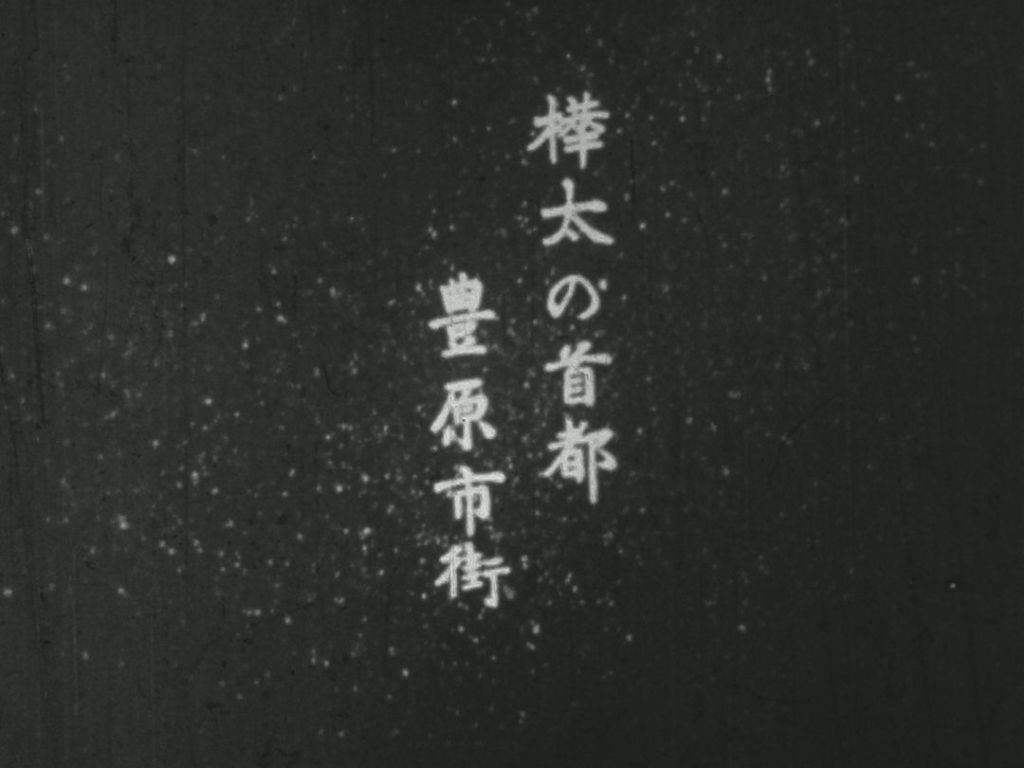

映像は樺太の中心地である豊原市(現ユジノサハリンスク)の市街地で始まっています。馬ぞりで移動している市民の姿をとらえた後、雪に包まれた木立に映像が切り替わり、犬ぞりで遊んでいる子供たちが登場してきました。

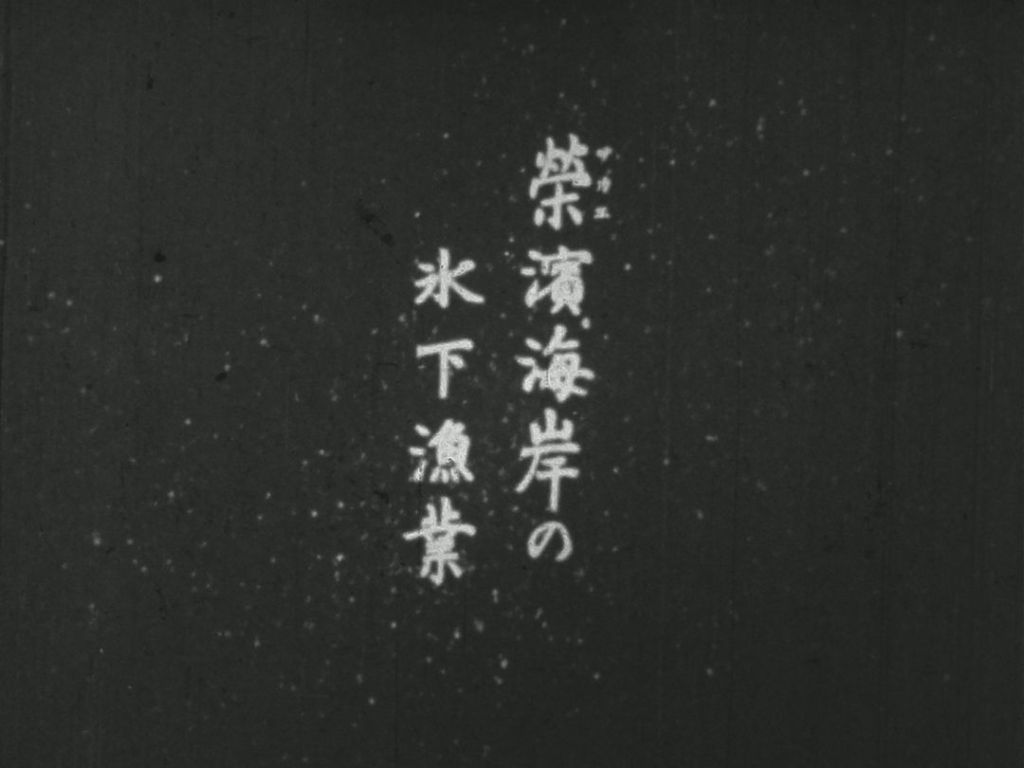

次いで樺太での産業を紹介。まずは栄浜(現スタロドゥプスコエ)で営まれていた氷下漁業。氷に開けた穴に網を沈め、慣れた手つきで大量の魚を一網打尽にしていきます。

樺太の一大産業のひとつ、林業では伐採された木材を馬ぞりで運ぶ様子が記録されていました。

樺太アイヌの集落で、毛皮姿の男性が筆で何か書いている様子。奥にそろばんが見えます。

男性二人が樺太犬に牽かれたそりで雪道を走り去る映像でフィルムは終了しました。

冒頭で紹介された市街地は豊原駅前広場を撮影したものでした。正面右手に大きな二階建ての建物が立っています。1930年代の絵葉書や写真と照らし合わせたところ鈴谷旅館と判明。一階では樺太土産が売られていたようです。旅館名を配した看板は今回の動画にはなく、1930年代になって観光客向けに駅前広場が発展していく様子が分かります。

またこの映像には当時の樺太の多民族性が記録されています。

氷下漁業を紹介しているエピソードの終わりがけに、スキーを履いた男性が雪道を歩いている場面が挿入されていました。最後に犬ぞりを操っている人物と同一で、衣装などから樺太アイヌとは異なっているように見受けられます。当時樺太に暮らしていた二ヴフ族の方なのではないか、と。

また犬ぞりで遊ぶ子供たちの場面で、左の少年はツングース系(ウィルタ族)ではないかと思われる顔立ちをしています。当時の文献を当たっていくと1920年代末すでに入植した和人と少数民族の混血が進んでいた証言もあって一概に断定はできないのですが、動画の端々に複数民族が共生している痕跡が残っています。

『樺太要覧 昭和4年度』によると当時の樺太の総人口20万人余りに対して少数民族の数は2千人弱。植民してきた和人が99%以上の多数者だった訳で、本作の「奇景」も樺太に行けばいつでも、どこでも見れる類ではなかったのでしょう。また同書の巻末に収められている「土人」の章を見ていくと樺太庁と少数民族との価値観・世界観の違いで双方が苦労していた様子が伝わってきます。

それでも 『雪の樺太(北極の奇景)』 は北限を生きる人々の生活を好意的に伝え、過酷な環境下で先住民たちが伝統を維持しながらたくましく生き抜いている印象を与えるものです。氷下の漁や子供たちの描写、さらに「北極の奇景」の副題からも伺えるようにこのアプローチはフラハティの『極北のナヌーク/極北の怪異』の影響を受けています。公開時に評判の高かった『ナヌーク』を念頭に置き、比肩する国産作品を残したい…撮影スタッフのそんな思いが伝わってきます。

参考文献&参照サイト

- 『樺太の印象』 竹内惣九郎 (郁文舎、1928年)

- 『樺太要覧 昭和4年度』 (樺太庁、1929年)

- 『樺太土産(旅行叢書第三)』 (秋守常太郎、1929年)

- 『樺太写真帖』 (樺太庁、1936年)

- 京都大学貴重資料デジタルアーカイブ 「絵葉書からみるアジア」樺太/サハリン)

- 札幌市中央図書館デジタルライブラリー「(樺太)停車場よりの樺太の首府豊原街景」