8ミリ 劇映画より

“Japanese Cinema History : Part I 1887-1949” (1957, Shochiku Ofuna, dir/Iwaki Kimio)

c1970 Sungraph Super8 Print

1957年に公開された松竹制作による短編ドキュメンタリー。同社が制作した戦前作品を中心とし、活動寫眞の到来から戦後までの映画史の展開を貴重な映像でまとめ上げた一作。

8ミリ版は1960年代末~70年代初頭に発売されたと思われ、前後編の2巻構成。前編は19世紀末の映画前史から終戦後の1949年までを扱っています。2年前の購入時に一度紹介しているのですが画質が悪く、今回綺乃九五式で再度スキャンし直しました。

1887年 『疾走中の馬の連続写真』 エドワード・マイブリッジ

Sallie Gardner at a Gallop [imdb]

まずは明治時代まで遡り「動く写真」の発明としてエジソンの功績と並びマイブリッジ作品が紹介されていきます。

1899年 『紅葉狩』 柴田常吉監督

Momijigari [imdb] [jmdb]

現存する最古の日本映画として知られた『紅葉狩』。九代目市川団十郎、五代目尾上菊五郎出演。現在は国立映画アーカイヴの「映像で見る明治の日本」の動画紹介ページで閲覧が可能です。

1900年 『鳩の浮巣』土屋常二撮影

Nio No Ukisu imdb – jmdb

『明治二十八年の両國大相撲』(別名『回向院夏場所大相撲』)でも知られる土屋常二(ジョージ)氏が残したもう一本の映像作品。初代中村鴈治郎出演。

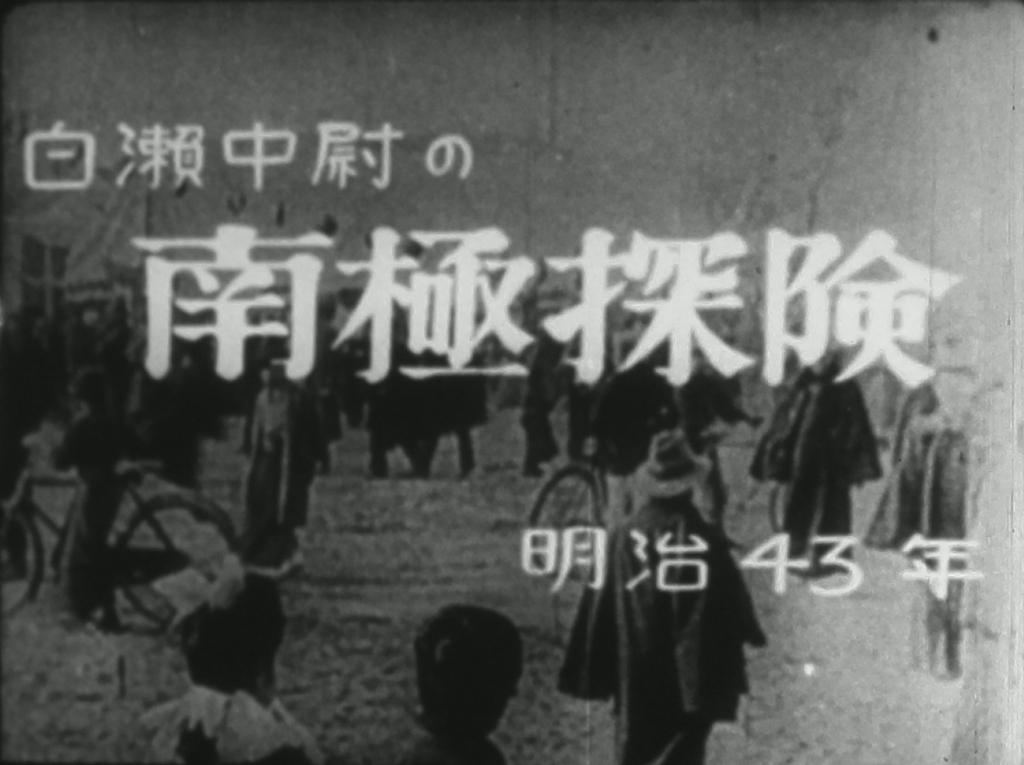

1911-12年 『白瀬中尉の南極探検』 記録映画 田泉保直撮影

Japanese Expedition to Antarctica imdb – jmdb

明治末期に行われた白瀬矗注意による南極探検の実録もの。JMDbでは『南極実景』として登録されている一篇で、こちらも「映像で見る明治の日本」で高画質なバージョンを閲覧できます。

1911年 『ジゴマ』ヴィクトラン・ジャッセ監督

Zigomar imdb

日本で大規模な社会現象を引き起こした仏エクレール社の悪漢活劇。ジゴマの百面相を描いた紹介場面と物語途中の抜粋が収録されています。

製作年不明 『自雷也』尾上松之介主演

Jiraiya (Unidentified Version)

松之助十八番。自雷也が妖術を使う場面ながら松之助版自雷也のどれに当たるのか未特定。明治42年ではなくもう少し後年の作品と思われます。

1913年 『アントニィとクレオパトラ』 エンリコ・ガッツォーニ監督

Marcantonio e Cleopatra imdb

絢爛たる古代ローマ世界を描き出し日本でも大きな話題を呼んだ一作。8ミリ版では弁士・玉井旭洋の語りが付されていました。

1913年 『天馬』ハリー・ピール監督

Die Millionenmine imdb

第一次大戦開戦直前に輸入され、国内でのドイツ冒険活劇流行のきっかけとなった一作。ブラウン探偵(ルートヴィヒ・トラウトマン)が囚われの美女(ヘッダ・ヴェルノン)を救い出す場面で弁士・泉天嶺の語りが付されています。

1915年 『後のカチューシャ』細山喜代松監督

Nochi no Katyusha imdb – jmdb

向島に新設されたばかりの初期ガラススタジオで撮影された初期日活現代劇。出演は立花貞二郎と関根達発ほか。国立映画アーカイヴやマツダ映画社にも所蔵記録のない作品で、断片を見れたのは感動でした。

1921年 『路上の霊魂』村田実監督

Souls on the Road (Rojô no reikion) imdb – jmdb

日本の映画制作が新しい段階に入った様子を告げるモダンな現代劇。国外からの評価が高いことでも知られる一作です。

1921年 『虞美人草』小谷ヘンリー監督

Gubijinsô imdb – jmdb

歸山教正氏と並び国産映画の近代化に功あった小谷ヘンリー監督の代表作。グリフィスの影響が濃く、戦闘場面での流動的な表現など日本映画になかった新しい試みを持ちこんでいます。

1923年 『船頭小唄』池田義信監督

Sendô kouta imdb – jmdb

帝キネの『籠の鳥』と並ぶ小唄映画ブームの先駆け作品。栗島すみ子の健気で可憐なイメージ戦略をさらに一歩推し進めたものでもあります。

1923年 『関東大震災』記録映画

The Great Kantō earthquake

被災直後、瓦礫の山と化した街並みや、炊き出しに並ぶ被災者たちの姿などを生々しく記録した巨大災害の記録。首都圏を襲った未曽有の災害は初期日本映画の展開にも少なからぬ影響を与えました。

1931年 『マダムと女房』五所平之助監督

Madame and Wife imdb – jmdb

斉藤達雄と田中絹代のかけあいが楽しい初期トーキー。

1938年 『愛染かつら』野村浩将監督

The Tree of Love imdb – jmdb

看護婦として働くシングルマザーと医学者との悲恋を描いた戦前を代表する和製メロドラマ秀作。

1939年 『暖流』吉村公三郎監督

Warm Current imdb – jmdb

高峰三枝子、水戸光子、佐分利信の入り組んだ人間模様を背景に描かれる、硬質な叙情性を帯びた恋愛ドラマ。

1943年 『花咲く港』 木下恵介監督

Port of Flowers imdb – jmdb

九州の離島を訪れたペテン師二人組の行く末を軽妙に描いた木下恵介監督デビュー作。

1945年 『そよかぜ』 佐々木康監督

Soyokaze imdb – jmdb

「リンゴの唄」の朗らかな響きと共に終戦直後の人々に希望を与える一作となりました。

1949年 『悲しき口笛』家城巳代治監督

Sad Whistling imdb – jmdb

笠木シズ子をアップデートする形で日本歌謡を刷新した不世出の歌姫の映画デビュー作。10代前半でこの貫禄はさすが。

1949年 『晩春』 小津安二郎

Late Spring imdb – jmdb

20世紀前半の(松竹版)日本映画史は小津の形式美と情緒によって完成された…とまとめたくなる編集です。

白黒110メートル(約18分)

光学録音

サングラフ/松竹