絵葉書館 より

The Blue Bird (1918, Artcraft Picture/Famous Players Lasky, dir/Maurice Tourneur)

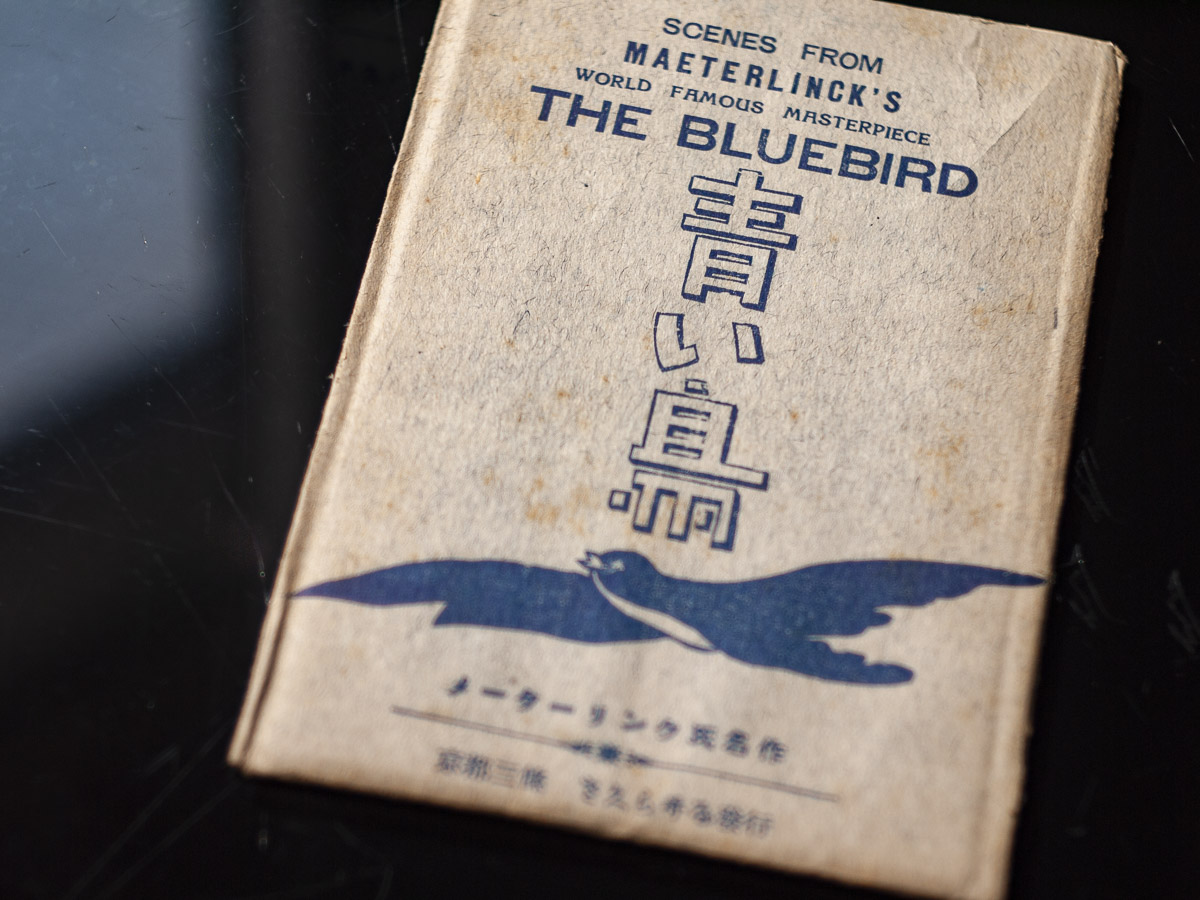

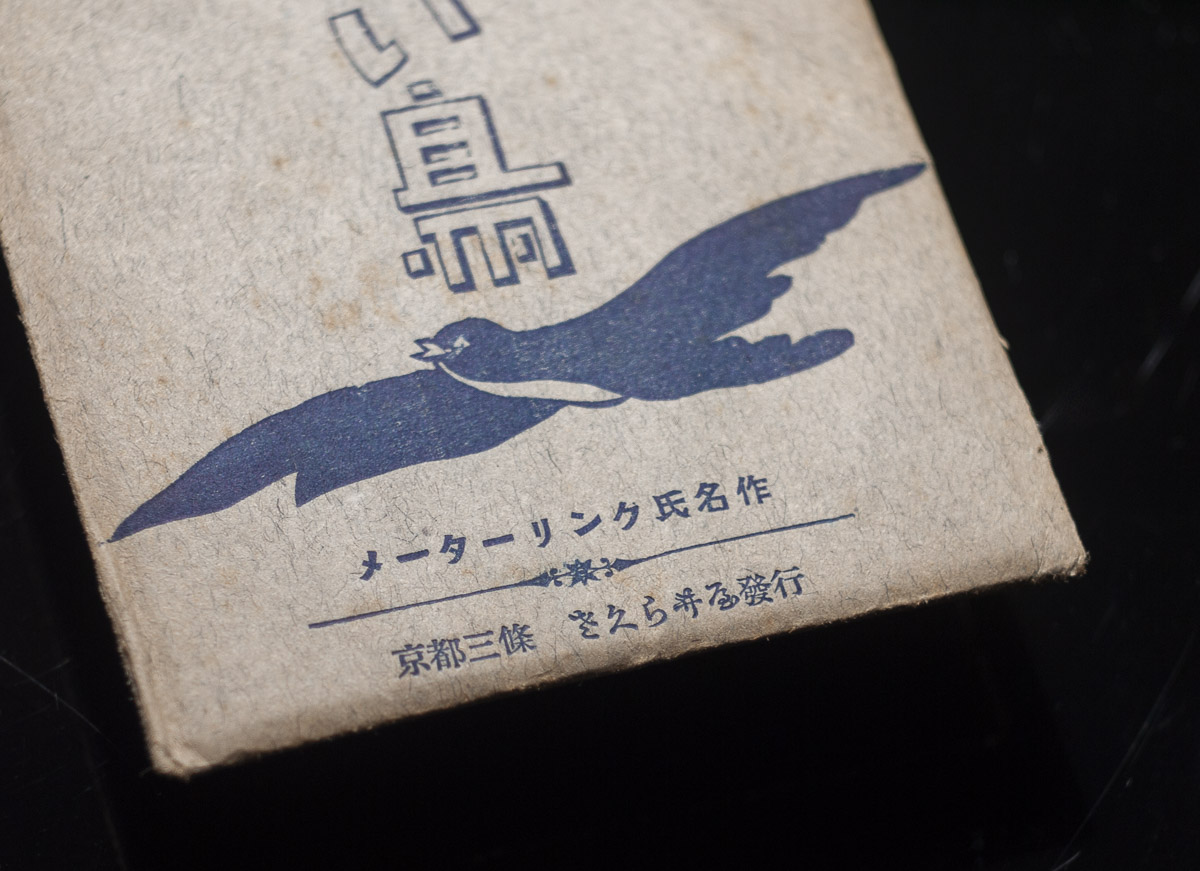

c1920 Japanese Postcards by Sakurai-Ya, Kyoto

モーリス・ターナー氏は […] 所謂樣式化を適用して舞臺的効果を映畫劇の上に齎さうとの大膽な試みを、此の『靑い鳥』の上に、自由に意の儘に行つたのであつた。

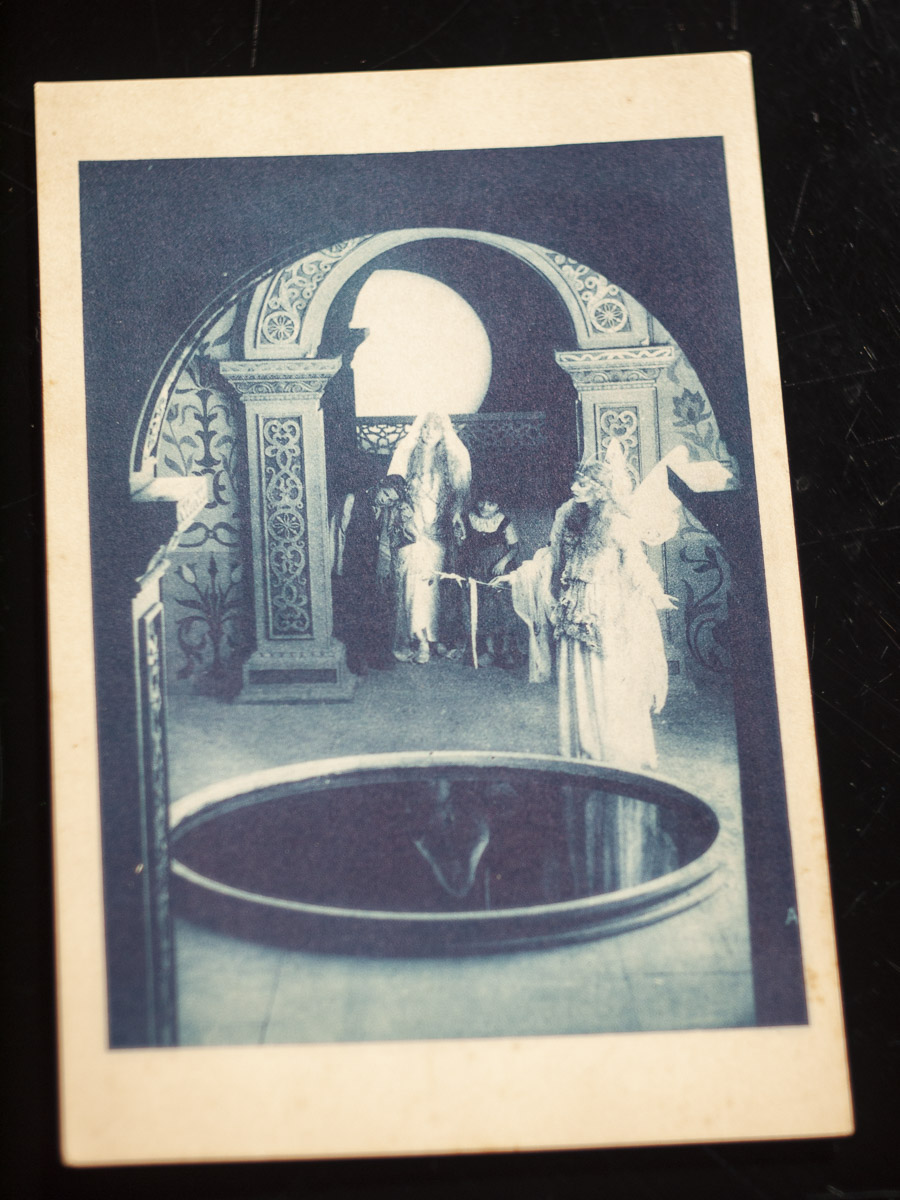

果して彼の樣式化は『靑い鳥』の上に非常な効果を及ぼして居た。曲線に依る樣式化された舞臺装置、それが描く場面を通じて映ぜられる時、吾々はその構圖の美に心酔せざるを得なかつた。

「靑い鳥とふるさとを見て」 若樹華影

『活動倶楽部』大正9年7月号

モーリス・トゥールヌール監督による『青い鳥』は日本では1920年4月帝國劇場で封切られています。劇場に足を運んだ多くの人々の期待を裏切らなかった様子は『活動倶楽部』誌の映画評からも伝わってきます。

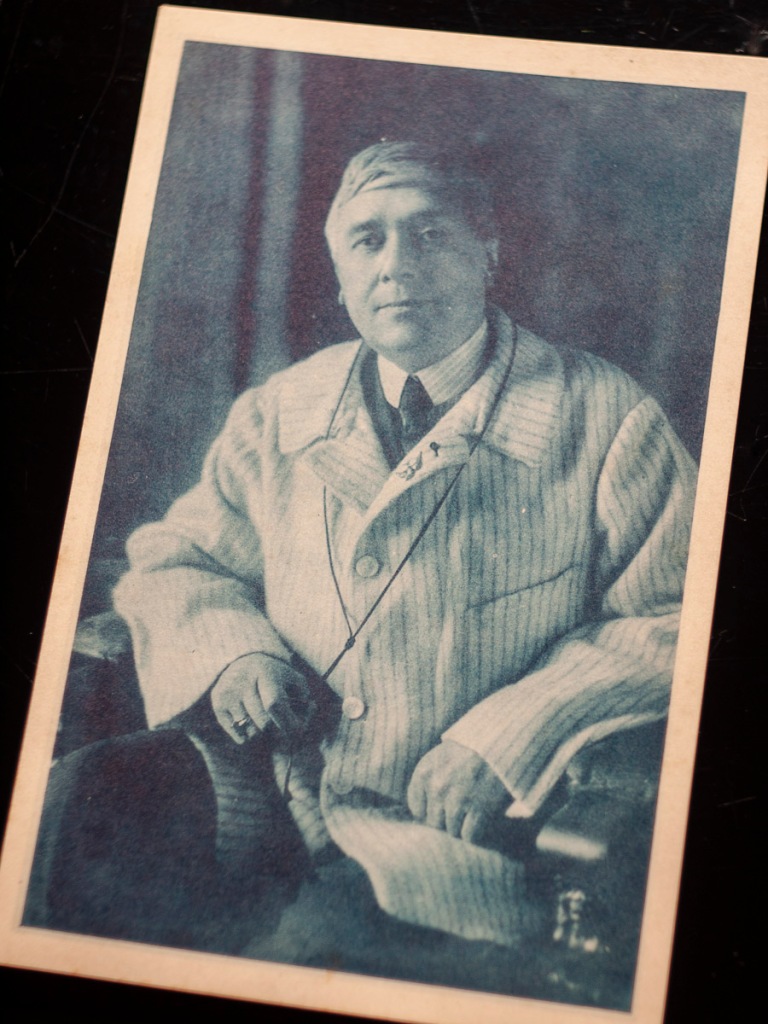

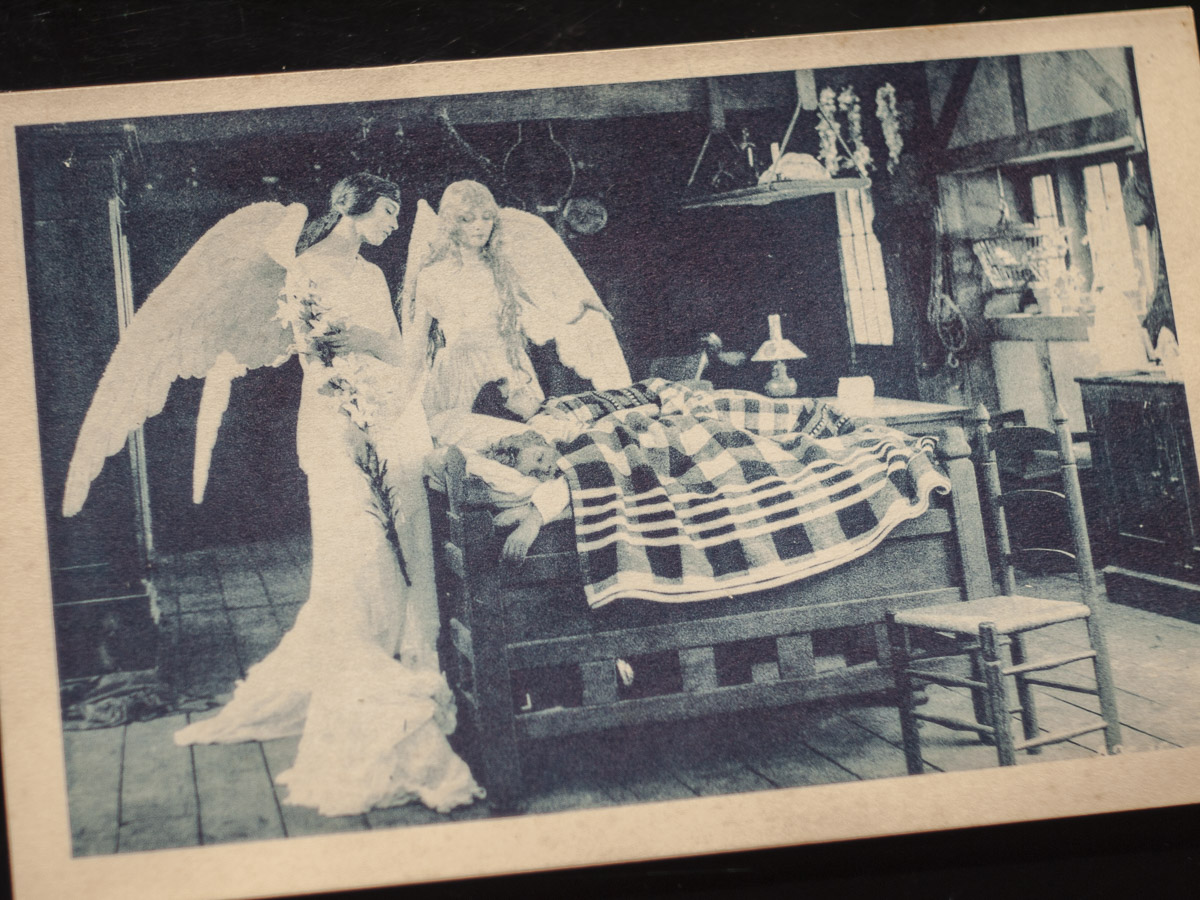

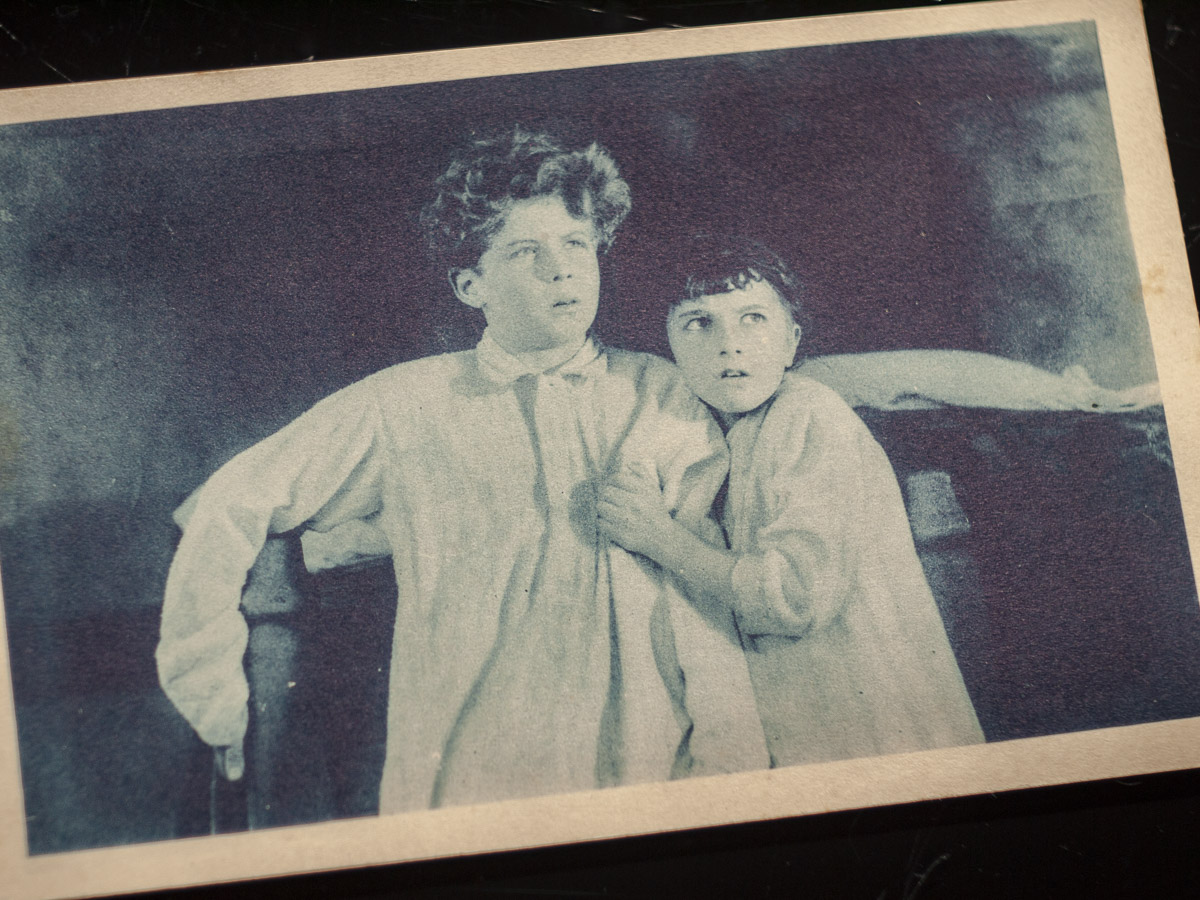

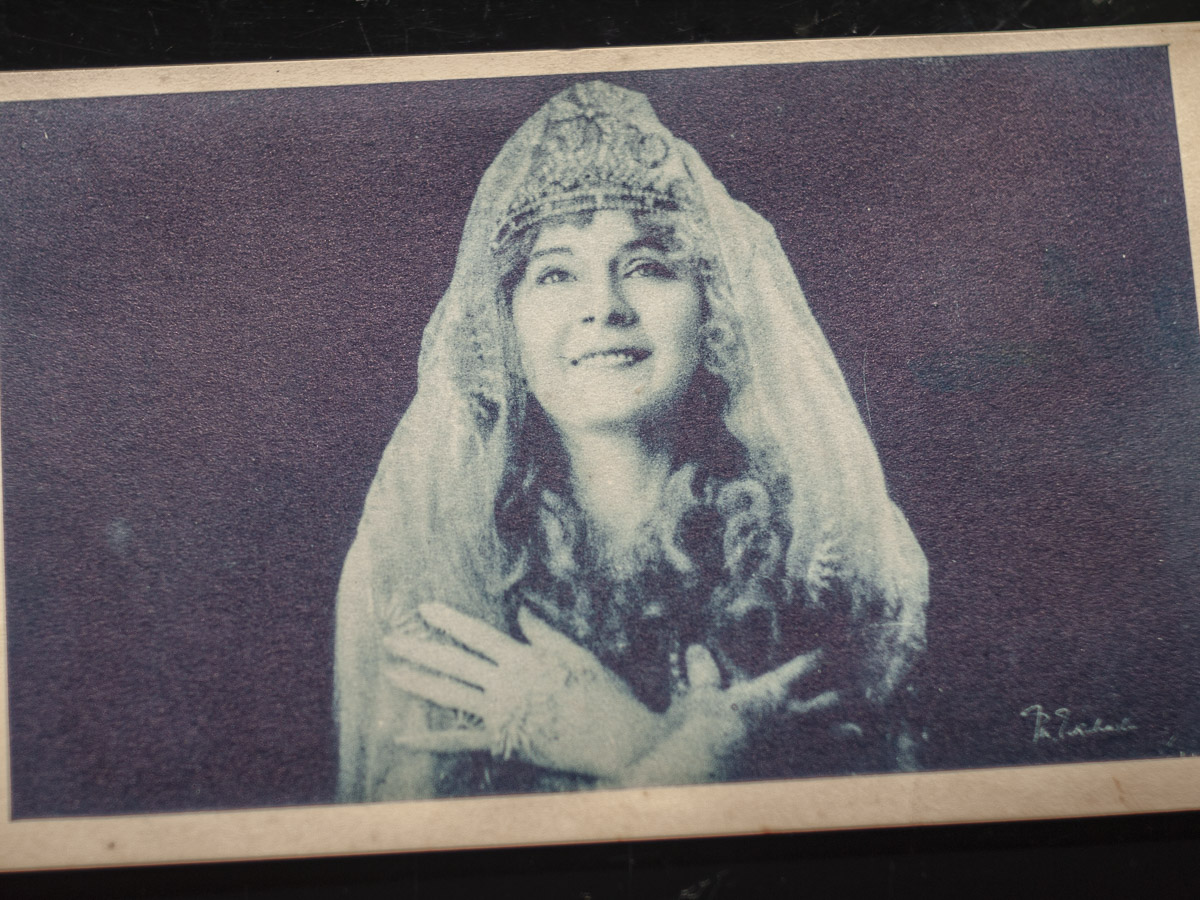

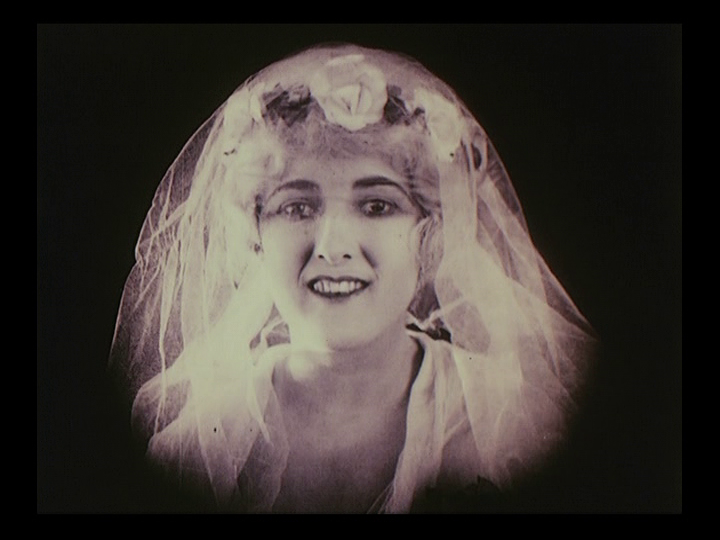

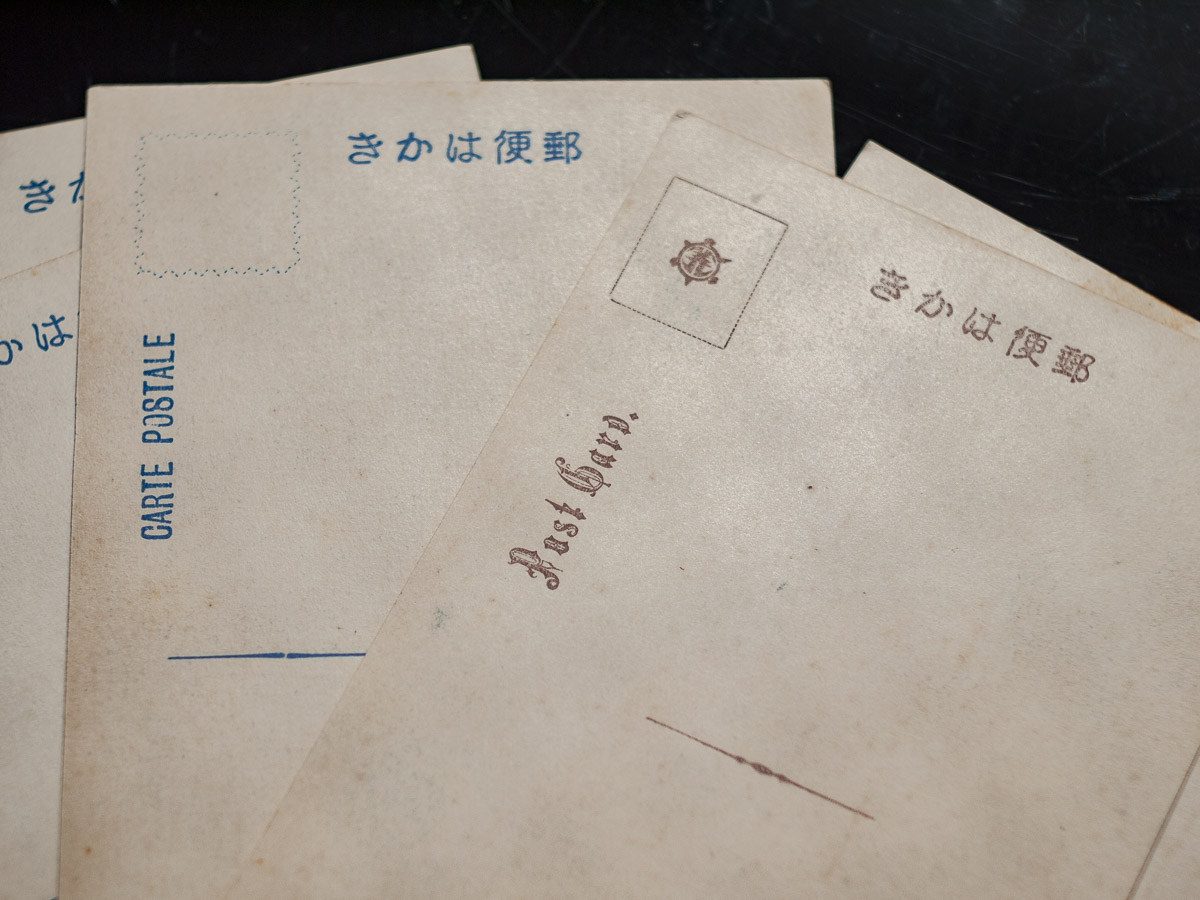

今回紹介するのは日本での封切り後に制作・販売されていた6枚組の絵葉書セット。1枚は1)監督トゥールヌールの近影。残り5枚がスチル写真を絵葉書用に起こしたもので、2)眠っている二人のベッド脇にやってきた二人の妖精、3)主人公チルチルとミチルを捉えた一枚、4)光の精(ガートルード・マッコイ)、5)ミルクの精(エリナ―・マスターズ)、6)妖女ベリリウンヌの家を訪れたチルチルとミチルになっていました。

2)~6)に関しては映画中に対応している場面があります。2)に関しては映画版がベッド足元から子供二人の寝顔を捉え、背後に妖精たちが立っているのに対し、絵葉書では妖精とベッドを側面から捉えた全景になっていました。

発行元は京都三条に店を構えていたさくらい屋。絵封筒や絵葉書を扱っていたステーショナリー系のショップで、大正期から昭和初期にかけ抒情的な画風で観光客や女学生に人気のあったお店でした。同店を拠点に活動していたイラスト画家・小林かいち(1896 – 1968)は今世紀になって再発見と再評価が進んでいます。

この時期のイラスト業界と映画界のつながりについて、これまでに竹久夢二が題字作成を担当したケース(1926年『お夏清十郎』)や、川目逹が読み物版の挿絵を担当したケース(1916年「活動繪もの語:呪の列車」)を紹介してきました。どちらかがもう一方に影響を与える程の関係ではなかったとはいえ隣接する視覚芸術に接点が生まれてくることはあった訳で、絵葉書セットの袋に残された無銘のイラストもそういった意味である種のコラボ作品と解釈することができるのだろうと思われます。

[Movie Walker]

青い鳥

[IMDb]

The Blue Bird